平原与山区交界地带(简称 “平原山区”)的地热开发,核心是适配 “地形过渡、地质复杂、生态敏感” 的特点,兼顾资源高效利用与环境风险防控,具体注意事项和开发要点如下:

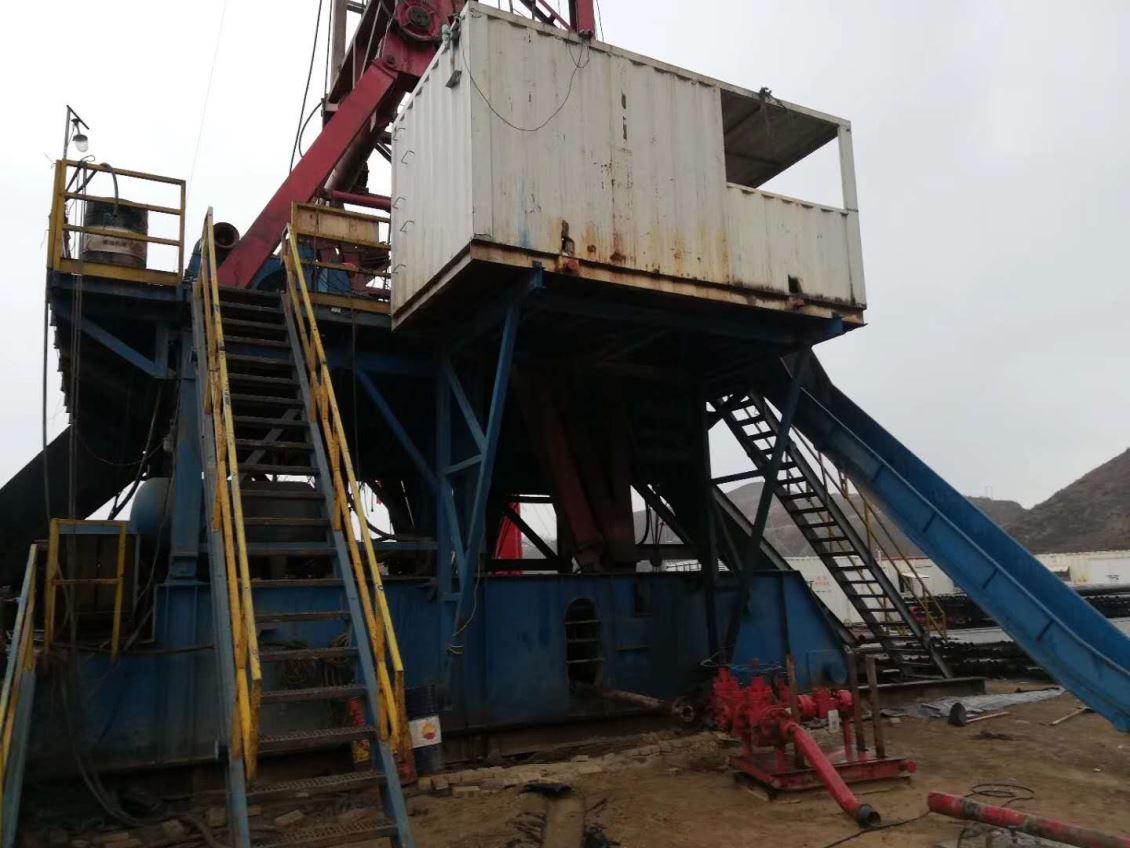

地质条件复杂:交界地带多为断裂构造过渡区,地层岩性混杂(平原松散土层 + 山区基岩),钻井易出现塌孔、漏浆,勘探精度要求高。

地形落差大:地表起伏明显,设备运输、管网铺设难度增加,施工成本高于纯平原地区。

生态敏感叠加:可能涉及山区水源涵养地、平原基本农田或林地,需同时满足山区生态保护与平原农业 / 居民生活的环境要求。

资源分布不均:地热资源常沿断裂带集中,且埋藏深度差异大(平原侧较浅、山区侧较深),开发布局需精准适配。

优先通过地球物理勘探(电磁、地震勘探)锁定断裂带附近的优质热储层,结合钻井岩芯分析,明确平原侧松散地层与山区侧基岩的分界,避免钻井选址失误。

选址需同时避开山区生态红线(如自然保护区、溪流源头)与平原基本农田、地下水水源保护区,钻井间距≥800m,防止多井开采引发局部热储层枯竭。

针对地形落差,选择坡度≤15° 的区域布设井口与机房,减少山体开挖和植被破坏。

钻井技术差异化:平原侧松散地层采用套管护壁钻井,山区侧基岩采用金刚石取芯钻井,避免塌孔;同时配备随钻测井设备,实时调整钻井参数。

模块化与轻量化施工:设备优先选用拆分式、轻量化型号,通过盘山公路或索道运输,减少对山体植被和地表的扰动;机房构件在平原区域预制,现场组装缩短施工周期。

管网优化布局:利用地形落差设计重力流输配管网,减少泵站建设成本;山区段管网采用埋地铺设 + 防护套管,避免山洪、落石损坏,平原段与农田灌溉管网错开布局。

山区生态修复:施工期采用 “边施工边修复”,开挖区域及时覆盖防尘网,完工后补种乡土灌木、草本植物,恢复山体植被覆盖率≥95%。

平原土壤与地下水保护:钻井泥浆需固化处理后转运,禁止直接排放污染农田;严格执行同层回灌,回灌率≥95%,监测平原侧地下水位变化,避免地面沉降(年沉降量≤20mm)。

地质灾害防控:在山体边坡设置排水沟、挡土墙,防范施工引发滑坡、泥石流;定期监测断裂带活动,避免回灌压力过大诱发微震(震级≤2.5 级)。

梯级能源复用:结合平原山区的需求差异,地热流体优先用于山区旅游康养(如温泉),余热再通过管网输送至平原区域用于农业温室供暖、居民采暖,提升能源利用率。

多能互补降低成本:整合山区风能、太阳能与地热资源,构建 “风光热” 互补系统,弥补地热出力波动,减少备用设备投入;平原侧利用规模化供暖摊薄管网建设成本。

设备适配环境:选用耐潮湿、抗腐蚀的管材(如 316L 不锈钢),应对山区高湿度与地热流体高矿化度;机房设置防洪设施,防范山区暴雨引发的积水风险。

办理跨区域审批:需同时符合山区生态保护、平原土地利用、水资源管理等多重政策要求,完成环保、林地、农田占用等专项审批。

建立全域监测网:在山区侧监测植被覆盖率、溪流流量,平原侧监测地下水水质、土壤肥力,核心指标(回灌率、沉降速率、水质)实时在线监测,每季度开展一次全域巡查。

民生影响管控:山区段施工避开村民聚居区和畜禽养殖区,运营期厂界噪声≤55dB (A);平原侧管网铺设避开村庄主干道,减少对居民出行和农业生产的干扰。