平原地区地热开发需聚焦地下水保护、地质稳定、合规与规模化利用,核心注意事项围绕资源可持续、环境安全及高效运营展开,具体如下:

强制落实 “取热不取水”,确保回灌率≥95%,采用同层回灌技术,避免浅层地下水与热储层串层污染。回灌前需过滤地热流体中的悬浮物、杂质,防止堵塞地层孔隙,影响回灌效率。

控制开采强度,根据热储层储量制定年度开采配额,避免超量开采导致地下水位持续下降、热储层压力骤降,定期监测水位与压力变化,动态调整开采方案。

严格监测水质,重点跟踪地下水 pH 值、重金属、盐度等指标,防止地热流体中的高矿化度成分污染地下水,钻井密封需达标,避免井壁渗漏引发二次污染。

平原地区土层松软,需警惕地面沉降,监测年沉降速率≤30mm(城市区域≤20mm),通过均匀布井、控制单井开采量、优化回灌压力等方式,避免局部地层应力失衡。

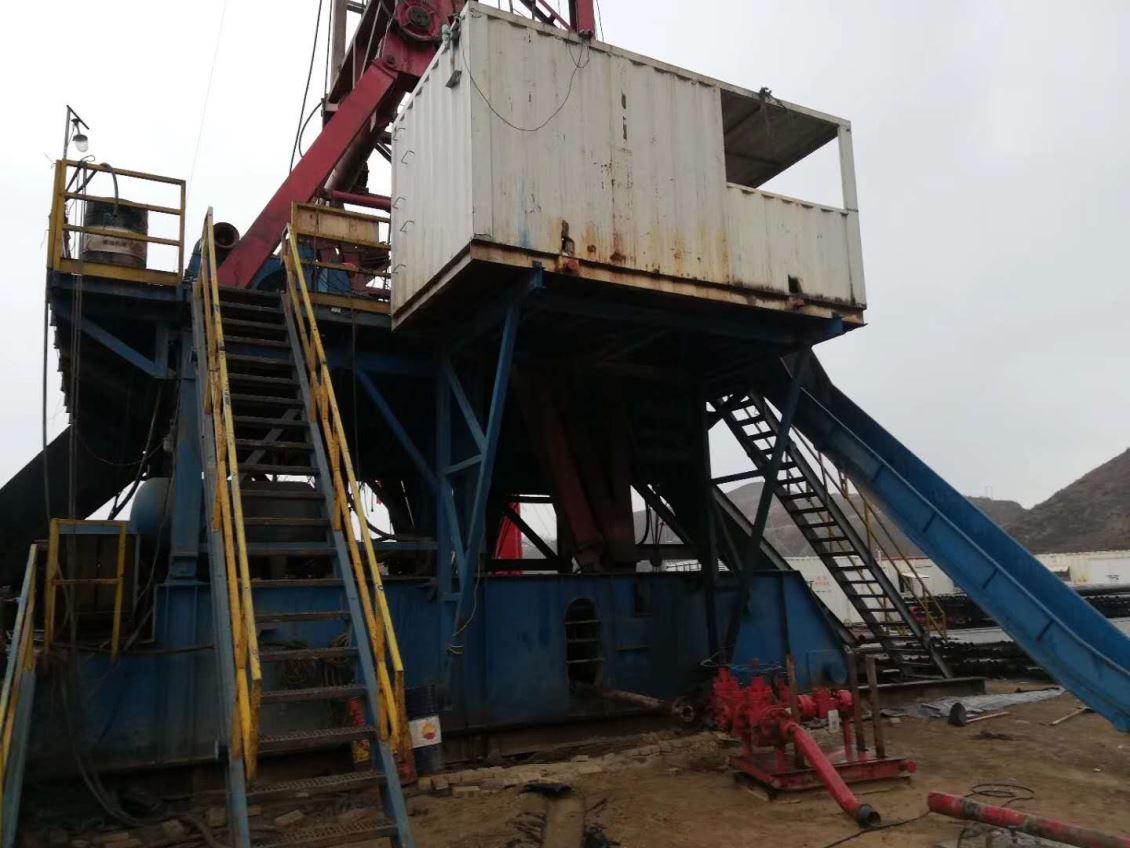

钻井施工需符合规范,固井质量需达标,防止因井壁坍塌引发地层扰动,尤其在断裂带周边区域,需提前开展地质勘查,避开高风险地段。

避免无序布井,同一区域内井间距需合理规划(通常≥500m),防止多井竞争开采导致热储层局部枯竭,形成 “开采漏斗”。

选用适配平原松散地层的钻井技术,优先采用定向井或水平井,提升热储层接触面积,同时减少钻井数量,降低对地表空间的占用。

针对平原地区地热流体多为中低温(40-80℃)的特点,推广地源热泵、梯级利用技术,如供暖→养殖→灌溉的多级能量复用,提升能源利用效率,降低单位成本。

设备选型需兼顾防腐蚀、防结垢,平原地热流体常含盐分、矿物质,需配套除垢装置、抗腐蚀管材,减少设备损耗与运维成本。

严格履行审批手续,办理采矿许可证、环保审批、水资源论证等,符合土地利用规划,避开基本农田、地下水水源保护区等敏感区域。

推进规模化与集群化开发,整合区域内供暖、工业用热等需求,共享钻井、管网、回灌系统,摊薄单个项目的前期投入与运营成本。

建立长期监测体系,布设水位、压力、水质、沉降等监测点,实现全流程数据可视化,及时发现异常并处置,避免环境风险累积。

避开农田集中区域钻井,施工临时占地需及时复耕,避免破坏耕地土壤肥力;钻井泥浆需无害化处理后再处置,防止污染农田土壤。

控制运营期噪声与异味,厂界噪声≤60dB (A),对硫化氢等异味气体需配套处理装置,避免影响周边居民生活。

合理规划管网路线,利用平原地形平坦的优势,优化输配管网布局,减少管网铺设对交通、居民生活的干扰,降低管网热损耗。